মাধ্যমিকে প্রথম পরিচয় ঘটে তাঁর সাথে। বিবর্তনের তত্ত্ব প্রবর্তন করে পুরো দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দেন আঠারো শতকের মাঝামাঝিতে এসে। মূলত এটি ছিলো তার প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের ফসল। এই একটি তত্ত্বই তাকে জীববিজ্ঞানের শাখায় সুপ্রতিষ্ঠিত করে তোলে। যার কারণে বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন এই নামটি শোনেনি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া এক অর্থে দুষ্কর।

তবে প্রায় ১৫০ বছর পেরিয়ে গেলেও ডারউইনের বিবর্তনবাদসহ নানান বিষয় নিয়ে এখনো একটি ভ্রান্তধারণা আমাদের মাঝে রয়ে গিয়েছে। গত দশকের শুরুর দিকে, ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক ইতিহাস বিষয়ক গবেষক জন ভান ওয়াই সর্বপ্রথম ব্রিটিশ সংবাদপত্র “দ্যা গার্ডিয়ান”-এ একটি আর্টিকেল লিখে বিশ্বকে নাড়া দেন। এরপর থেকে প্রচুর গবেষণা চলতে থাকে প্রকৃত তথ্য উদঘাটনে।

সবচেয়ে বড় কথা হলো – বেশিরভাগ মানুষ ডারউইন তত্ত্বগুলোকে ভুল ভাবেন। কিন্তু তিনি ভুল ছিলেন না, বরং কিছু বিষয় আমাদের মাঝে “ডুয়াল থট” তৈরী করায় আমরা এখনো তাকে নিয়ে সন্দিহান।

আজ অভিযাত্রীর পাঠকদের জন্যে থাকছে চার্লস রবার্ট ডারউইনকে নিয়ে সেসব ভ্রান্তধারণার কয়েকটির ব্যাখ্যা।

চার্লস ডারউইন

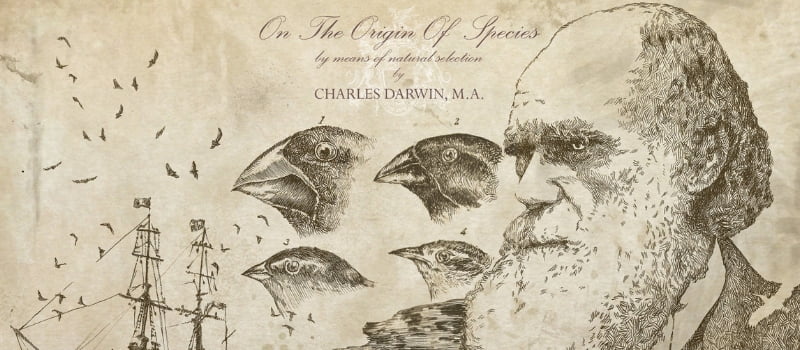

ডারউইন উনিশ শতকের একজন ব্রিটিশ প্রকৃতিবিজ্ঞানী। তিনি ১৮০৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডের সবেরি অঞ্চলের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রকৃতির প্রতি তাঁর ছিল অগাধ ভালোবাসা। প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিবর্তনবাদের ধারণা তিনিই প্রথম প্রকাশ করেন। তাঁকে বলা হয় বিবর্তনবাদের জনক।

১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর বিশ্ব কাঁপানো বই ‘অরিজিন অব স্পেসিস’। তাঁর এই বইয়ের মাধ্যমে যুগান্তকারী ‘বিবর্তন মতবাদ’ বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনকে নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা

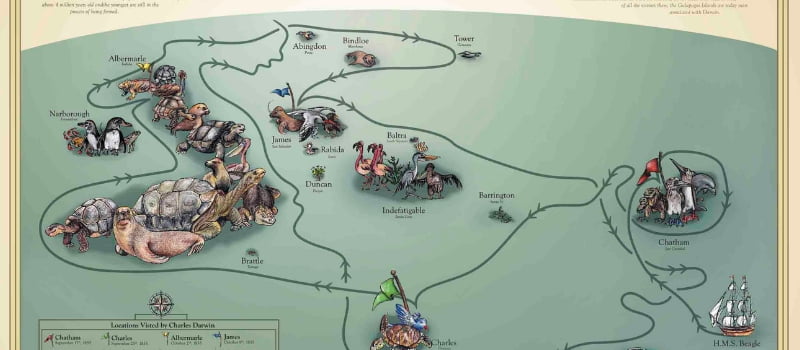

১) ডারউইন ও গ্যালাপাজোসঃ

এই কিংবদন্তীকে নিয়ে সবচেয়ে বড় ভুল ধারণার একটি এটি। বলা হয়ে থাকে, ডারউইন তাঁর বিগল জলযাত্রায় গিয়ে গ্যালাপাজোসে যান। সে সময়ে গ্যালাপাজোস ছিলো জনশূন্য। এই জনশূন্য স্থানে তিনি প্রাণীদের অবলোকন করেন এবং প্রথম তাঁর মাথায় বিরর্তনবাদের চিন্তা আসে।

কিন্তু এটি পুরোপুরি একটি মিথ। কারণ গ্যালাপাজোসে থাকা অবস্থায় তিনি একজন বিবর্তনবাদী ছিলেন না। মূলত বিবর্তনবাদে তিনটি মূল ভিত্তি ছিলো, যা তিনি গ্যালাপাজোস থেকে ফিরে আসার পরে আবিষ্কার করেন। তিনটি ভিত্তি হিসেবে তিনি তাঁর অটোবায়োগ্রাফির একটি অনুচ্ছেদে বলেন,

“প্রথমত, বিগলের সমুদ্রযাত্রার সময় প্যামপিন স্তরসমূহে জীবাশ্ম প্রাণীর সাঁজোয়াভাবে আবৃত থাকা আমাকে বিমোহিত করে। এটি অনেকটা সাঁজোয়া জাহাজের মত ছিলো। দ্বিতীয়ত, এই ব্যবস্থার কারণে স্বজাতী প্রাণীগুলো তারা একে অপরকে এই মহাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের দিকে বদলি করে। তৃতীয়ত, আমেরিকার ও গ্যালাপাজোসের প্রাণীদের এই বৈশিষ্ট্য প্রায় একই। এমনকি আরো কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্য দ্বীপঅঞ্চলের জন্যেও একই। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, এই দ্বীপগুলো ভৌগলিকভাবে খুব একটা পুরোনো নয়”।

সুতরাং তিনি বিগলের সমুদ্রযাত্রার সময় প্রকৃতিকে আগে দেখা গ্যালাপাজোসের প্রকৃতির সাথে তুলনা করেছেন। তাই বলা যায়, বিবর্তনবাদ আবিষ্কারের সময় তিনি গ্যালাপাজোসে ছিলেন না।

সুন্দর পিচাই | গুগলের CEO- পড়তে ক্লিক করুন

২) বিবর্তনবাদ নিয়ে লেখা বইয়ের ভুল নাম ও ব্যাখাঃ

বিবর্তনবাদ নিয়ে লেখা রবার্ট ডারউইনের একটি বিখ্যাত ও জনপ্রিয় বই হিসেবে স্বীকৃতি পায় “অজিরিন অফ স্পেসিস”। কিন্তু বইটি এই নামে বহুল পরিচিত হলেও এটি বইটির আসল নাম নয়। বইটির আসল নাম হলো, “অন দ্যা অরিজিন অফ স্পেসিস” যার অর্থ – “বিভিন্ন প্রজাতি অরিজিন অর্থ্যাৎ উৎপত্তি কোথায় থেকে এসেছে?” এক কথায় উত্তর দিতে হলে বলতে হবে, প্রতিটি প্রজাতি প্রাকৃতিক উপায়ে তাঁর পূর্বপুরুষ থেকে এসেছে। অন্যদিকে বইটি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা যায়, এটি সকল প্রজাতি নিয়ে বলবে, শুধু মানুষ জাতিকে নিয়ে না।

এই ব্যাখ্যা কিংবা প্রশ্নোত্তরের কারণ হলো, অনেকেই মনে করেন এই বইটিতে আসলে “অরিজিন অফ লাইফ” অর্থ্যাৎ জীবনের উৎপত্তি নিয়ে বলা হয়েছে। কিন্তু আসলে ডারউইন এই নিয়ে বইটি লিখেননি। তবে তিনি বইটিতে এটি বলেছিলেন, “জীবন মূলত প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হওয়া একটি বিষয়।” তবে তাঁর সময়ে তিনি এটি প্রমাণ করে যেতে পারেন নি। এছাড়া তিনি আরো বলেন, “আমরা পৃথিবীতে যেসব জীবাশ্ম দেখতে পাই তাঁর সবই তাদের নিজস্ব কোন না কোন গোত্র থেকে এসেছে।“

৩) মানুষ আর বানরের আদি সম্পর্কঃ

আমরা শুনে থাকি, মানুষ বানর থেকে কালক্রমে পরিবর্তিত হয়েছে। এতে তর্কবাদীরা একটি মজার প্রশ্ন করেন, “মানুষ যদি বানর থেকে আসে তাহলে মানুষ কেন এখনো বানরে পরিণত হচ্ছে না?”

মূলত বিবর্তনবাদ নিয়ে আমাদের মাঝে সবচেয়ে বড় ভুল ধারণার একটি এটি। মানুষ জাতির জন্যেও এটি অসম তুলনা। প্রকৃতপক্ষে, ডারউইন এমন কিছু আদৌ বলেন নি। তিনি বলেছেন, মানুষ, বনমানুষ ও বানর তিনটিই একই গোত্র থেকে এসেছে। এমনটি বলার কারণও খুব স্পষ্ট।

আসলে বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে এই তিন জাতি অনেকে কাছাকাছি। “অন দ্যা অরিজিন অফ স্পেসিস” ছাড়াও ১৮৭১ সালে প্রকাশিত “দ্যা ডিসেন্ট অফ ম্যান অ্যান্ড সিলেকশন ইন রিলেশন টি সেক্স” গ্রন্থে এই বিষয়ে বলেন। তবে এক্ষেত্রে অন দ্যা অরিজিন অফ স্পেসিসে দেওয়া তাঁর বক্তব্যই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য।

তিনি বলেন, “সাদৃশ্য আমাকে এই গবেষণায় একধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। যেমনঃ এখন আমি বিশ্বাস করি সকল প্রাণী ও উদ্ভিদ একই প্রোটোটাইপ (আদিরূপ) থেকে এসেছে। তবে এটি পুরোপুরি ঠিক নাও হতে পারে। তবুও কিন্তু প্রতিটি জীবের মাঝে রাসায়নিক, কোষের গঠন, জন্ম ও বেড়ে উঠা সহ কোন না কোন ক্ষেত্রে একটি সাধারণ বিষয় রয়েছে”।

অন্যদিকে, বর্তমানে এটি প্রমাণিত যে বানরের থেকে বনমানুষের সাথে আমাদের সাদৃশ্য বেশি।

৪) ডারউইনের ধর্মমতঃ

ডারউইনের ধর্মমত নিয়ে অনেকের মাঝে ব্যাপক ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। অনেকে তাকে পুরোপুরি নাস্তিক বলে দেন। কিন্তু তিনি আসলে নাস্তিক ছিলেন না। তিনি ইংল্যান্ডের চার্চে ব্যাপটিস্ট ছিলেন। এর আগে তিনি ইউনিটেরিয়ান চ্যাপেলে শৈশব কাটিয়েছিলেন। এমনকি একটা সময় তিনি জাতীয়ভাবে পাদ্রী হিসেবে স্বীকৃতিও পেয়েছিলেন।

কিন্তু ডারউইন কোন বিশেষ ধর্মে ছিলেন না। ১৮২০ ও ১৮৩০ এর দিকে যখন প্রকৃতি ও জীবন নিয়ে বিস্তরভাবে ভাবতে শুরু করলেন তখন খ্রিস্টধর্মের উপর অবিশ্বাস করতে থাকলেন।

চার্লস ডারউইন বলেন- “আমি কখনো সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করি না। সে অর্থে আমি নাস্তিক নই। আসলে আমার মনে হয় একজন অজ্ঞ মানুষই আমার মনের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারবে”

এসময় তিনি মানুষের উৎপত্তি নিয়ে যে মতবাদ দিয়েছিলেন তা মূলত খ্রীস্টধর্ম মতবাদ থেকে অনেক আলাদা ছিলো। মূলত এই কারণে খ্রিস্টধর্ম থেকে কিছুটা দূরত্ব থাকতে শুরু করেন তিনি। তিনি মনে করতেন, পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মের কিছু মিথ আছে। অন্য ধর্মের ক্ষেত্রে সেসব মিথের ব্যাখ্যা থাকলেও খ্রিস্টান ধর্মের তা নেই। তাঁর ধর্ম মতবাদ ও নাস্তিকবাদিতা নিয়ে সেসময়ও কথা উঠেছিলো।

৫) “যোগ্যতমের বেঁচে থাকা”-র ধারণাঃ

আমরা সবাই জানি যে, “যোগ্যতমের বেঁচে থাকা”-র ধারণার প্রবর্তক চার্লস ডারউইন। কিন্তু এটির প্রবর্তক ডারউইন ছিলেন না। মূলত এটি প্রবর্তন করেন দার্শনিক হারবার্ট স্পেনসার। তবে “Survival of the fittest”-র মূল দর্শনের সাথে ডারউইনের বিবর্তনবাদের অনেকটাই মিল ছিলো। অন্যদিকে, স্পেন্সার এই তত্ত্বের অনুপ্রেরণা ডারউইনের কাছ থেকেই পান। স্পেন্সার ১৮৬১ সালে তাঁর লেখা “ প্রিন্সিপালস অফ বায়োলজি” তে বলেন,

“যোগ্যতমের বেঁচে থাকা তত্ত্বের মূল চালিকা শক্তি ছিলো মি. ডারউইনের ন্যাচারাল সিলেকশন। তিনি জীবনের যে বিবর্তন দেখিয়েছেন এখানে সেটিকে অবলম্বন করে তত্ত্ব উপস্থাপন করা হয়েছে”।

পরবর্তীতে, ডারউইন স্পেন্সারের এই তত্ত্বের বাহাবা দিয়ে ১৮৭২ সালে “অন দ্যা অরিজিন অফ স্পেসিস”-এর ষষ্ঠ সংস্করণে বলেন,

“আমি মানুষের ক্ষমতাকে বিচার করতে ন্যাচারাল সিলেকশন তত্ত্বের প্রবর্তন করি। কিন্তু এর অভিব্যক্তি ব্যবহার করে মি. হারবার্ট স্পেন্সার “সারভাইভাল অফ দ্যা ফিটেস্ট” নামে যে তত্ত্ব প্রবর্তন করেছেন তা আরো সঠিক ও সুবৃহৎ”।

এগুলো ছাড়াও বিবর্তনবাদ নিয়ে প্রথম প্রকাশিত বই, তাঁর তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা, সৃষ্টি ও বিবর্তন নিয়ে তাঁর বিরোধী মতবাদ নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা দেখা যায়। এখানে বলতে হয়, “অন দ্যা অরিজিন অফ স্পেসিস” বিবর্তনবাদ নিয়ে প্রথম লেখা বই ছিলো না। এর আগে ১৮৪৪ সালে রবার্ট চেম্বারস “ভেস্টিজেসেস অফ দ্যা ন্যাচরাল হিস্ট্রি অফ ক্রিয়েশন” বিবর্তনবাদ ও প্রজাতির বিবর্তন নিয়ে একটি গবেষণালব্ধ বই লেখেন।

ডারউইনের মতবাদ

চার্লস রবার্ট ডারউইন একজন প্রকৃতিবিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিত। ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত “Origin of Species By Means of Natural Selection” নামক গ্রন্থে তিনি অভিব্যক্তি সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত ও জোরালো মতবাদ প্রকাশ করেন। এ মতবাদ প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ বা ডারউইনিজম নামেও পরিচিত।

ডারউইন ও ওয়ালেস জৈব বিবর্তন সম্বন্ধে ১৮৫৯ সালে যে বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন তাই পরবর্তীতে ডারউইনবাদ নামে পরিচিত হয়েছে। এ মতবাদের ভিত্তি দু’টি।

ক) জীব জগতের কতগুলো বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণ এবং

খ) এই বাস্তব ঘটনাগুলোর ফলাফল প্রকাশ

ভিত্তিমূল দু’টির উপর ভিত্তি করে ডারউইনবাদ বিবর্তন প্রকিয়াকে ৬ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথাঃ

- বংশ বৃদ্ধি উচ্চহার।

- খাদ্য ও বাসস্থানের সীমাবদ্ধতা

- জীবন সংগ্রাম

- পরিবৃত্তির অসীম ক্ষমতা

- যোগ্যতমের জয়

- প্রাকৃতিক নির্বাচন

এছাড়া বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও খুব বড় একটা বিরোধী শ্রেণী ছিলো না। বরং তাঁর তত্ত্ব পুরো দেশে খুবই জনপ্রিয়তা পায়। অন্যদিকে, সৃষ্টি ও বিবর্তন নিয়ে বিরোধিতা ডারউইনের আগেও দেখা গিয়েছে। সুতরাং ডারউইনের মতবাদই যে এই বিরোধ সৃষ্টি করেছে তা বলা ভুল হবে।

Leave a Reply