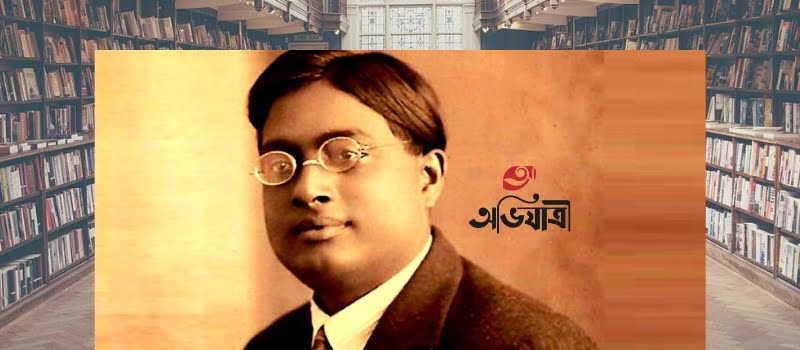

নতুন প্রজন্মের কাছে সত্যেন্দ্রনাথ বসু বা সত্যেন বসু নামটি হয়তো সেভাবে পরিচিতি পায়নি। বসুর প্রকৃত ব্যক্তিসত্ত্বা সম্পর্কে খুব কম মানুষ জানে। আক্ষেপ করার ব্যাপার হলেও এটা সত্য যে, বাঙালী এই প্রতিভাধর মানুষটিকে নিয়ে পশ্চিমা বিশ্বের মানুষ যতটা বলতে পারবে ততটা আমরা বলতে পারবো কিনা সন্দেহ আছে ।

দেশি–বিদেশি পত্র পত্রিকা কিংবা ম্যাগাজিনে তাকে নিয়ে অনেক লেখা প্রকাশিত হলেও, তার নামটি যেন এখনো অন্ধকারে রয়ে গেছে। নিরলস পরিশ্রমী মেধাবী দেশপ্রেমিক এই মানুষটার ব্যাপারে আমরা এখনো সন্দিহান।

তার রেখে যাওয়া আবিষ্কারের ব্যাপারে আমরা কয়জন জানি? আজকের এই ক্ষুদ্র লেখায় সত্যেন আর তাঁর আবিষ্কার নিয়ে বলব। জেনে নিব তাঁর জীবনের অধ্যায় থেকে কিছু কথা।

সত্যেন বসুর গল্প

সাল ১৮৯৪, বছরের প্রথম দিনেই এই মহান ব্যক্তির পৃথিবীতে আগমন। জন্মে ছিলেন ভারতের কলকাতায়। দেশ ভাগ হয়নি তখনো। পিতা সুরেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন রেলওয়ের কর্মকর্তা এবং মাতা আমোদিনী দেবী ছিলেন আলিপুরের স্বনাম ধন্য মতিলাল রায় চৌধুরীর কন্যা।

প্রচন্ড মেধাবী এই মানুষটির শিক্ষাজীবন কেমন কেটেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। শিক্ষকদের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। শিক্ষা জীবনে স্বানিধ্য পেয়েছিলেন স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু আর প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মত বিখ্যাত জ্ঞ্যানী ব্যক্তিবর্গের। মাত্র ১৯ বছর বয়সে প্রথম শ্রেনীতে প্রথম হয়ে স্নাতক ডিগ্রিধারী হন।

পরবর্তীতে তাঁর ২ বছর পর “মিক্সড ম্যাথমেটিকস” এর উপর আবারো প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীটাও অর্জন করেন।

কর্মজীবনে সত্যেন

কর্মজীবন কেটেছে শিক্ষকতায়। শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক হয়ে এসে ছিলেন তিনি।

বেতন ৪০০ টাকা। তখন বয়স মাত্র ২৯। নবীন এই মানুষটি জানার স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে এসেই জীবনের সব থেকে গুরত্বপূর্ণ সময়টা কেটেছে তাঁর।

থিউরিটিকাল ফিজিক্স আর এক্স রে ক্রিস্টালোগ্রাফি নিয়ে কাজ করতেন। ক্লাসে পড়াতেন কোয়ান্টাম মেকানিক্স। সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন কার মত এতো সুযোগ, ল্যাবরেটরি, যন্ত্রপাতি ছিলো না। ভাল একটা লাইব্রেরিও ছিলো না। কোয়ান্টাম মেকানিক্স পড়ানোর জন্যে যেসকল বই ছিল তা সব ছিল জার্মান ভাষায় লেখা৷ তবুও থেমে থাকেননি তিনি ।

একদিন ক্লাসে পড়াচ্ছিলেন ফটো-ইলেক্ট্রিক ইফেক্ট এন্ড আল্ট্রাভায়োলেট হ্যাযার্ডস নিয়ে। তো পড়ানোর সময় তিনি শিক্ষার্থীদের বর্তমান তত্ত্বের দুর্বলতা বোঝাতে এই তত্ত্বের সঙ্গে পরীক্ষালব্দ ফলাফলের ব্যতয় তুলে ধরেন। সে সময় তিনি ঐ তত্ত্ব প্রয়োগ করতে গিয়ে একটি ভুল করে বসেন।

কিন্তু মজার ব্যাপারটা এখানেই ঘটে। তিনি দেখলেন যে তাঁর উক্ত ভুলের সাথে পরীক্ষালব্দ ফল খুব সুন্দর মিলে যাচ্ছে।

আর এই ভুল থেকেই বিজ্ঞানের এক নতুন সম্ভাবনার শুরু হয়। ভিত্তি রচিত হয় কোয়ান্টাম পরিসংখ্যানের। আজ তিনি কোয়ান্টাম পরিসংখ্যানের জনক বলেও পরিচিত।

ব্যাপারটা আন্তর্জাতিক মহলে জানাবেন বলে ভাবলেন। তাঁর ঐদিনের লেকচারটি, Planck’s Law and the Hypothesis of Light Quanta নামে ছোট নিবন্ধ আকারে চার পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধ পাঠালেন বিজ্ঞান সাময়িকী ফিলোসফিক্যাল ম্যাগাজিনে। ম্যাগাজিনটি ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত হত। কিন্তু দুঃখজনক ভাবে সেখানে লেখাটি প্রকাশের যোগ্য বলে বিবেচিত হলো না।

এরপর তিনি যা করলেন তা সাহসের কাজ বটে! তিনি দুম করে চিঠি লিখে বসলেন বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে।

বসুর চিঠি এবং আইনস্টাইন

সত্যেন আইনস্টাইনকে লিখলেন, “Respected Sir, I have ventured to send you the accompanying article for your perusal and opinion”

কথায় আছে রতনে রতন চিনে। আইনস্টাইন তার চিঠি পড়ে এতটাই অবাক হলেন যে, এই উপমহাদেশের নাম না জানা একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষকককে তিনি আমন্ত্রণ জানালেন। এই নিয়ে সামনা সামনি কথা বলতে আগ্রহী তিনি।

পরে আইনস্টাইন নিজে সেই প্রবন্ধটি জার্মান ভাষায় লিখে প্রকাশ করেন “Zeits Fur physik” জার্নালে।

সত্যেন বোসের এ প্রবন্ধের বিষয়ে আইনস্টাইন বলেন, “আমার মতে বোস কর্তৃক প্ল্যাঙ্কের সূত্র নির্ধারণ পদ্ধতি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।”

আইনস্টাইনের সাথে দেখা করার জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি নিয়ে গেলেন ইউরোপে। দেখা করলেন আইন্সটাইনের সাথে।

প্যারিসে গিয়ে মাদাম কুরির সাথে পরিচয় হল। সেখানে কিছু দিন গবেষণা করেন তিনি। কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছিলেন দ্য ব্রগলির সাথে, যিনি কিনা পরমাণুর তরঙ্গ বলবিদ্যা নিয়ে এবং বোর পরমানু মডেলের সীমাবদ্ধতা গুলো খুব সুন্দর করে সলভ করে দিয়েছিলেন। ইলেকট্রনের কণা ধর্মের সাথে তরঙ্গ ধর্ম এবং এর অস্তিত্ব প্রমান করেছিলেন তখন ডি ব্রগলি।

আইনস্টাইনের সাথে দেখা করার জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি নিয়ে গেলেন ইউরোপে। দেখা করলেন আইন্সটাইনের সাথে।

প্যারিসে গিয়ে মাদাম কুরির সাথে পরিচয় হল। সেখানে কিছু দিন গবেষণা করেন তিনি। কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছিলেন দ্য ব্রগলির সাথে, যিনি কিনা পরমাণুর তরঙ্গ বলবিদ্যা নিয়ে এবং বোর পরমানু মডেলের সীমাবদ্ধতা গুলো খুব সুন্দর করে সলভ করে দিয়েছিলেন। ইলেকট্রনের কণা ধর্মের সাথে তরঙ্গ ধর্ম এবং এর অস্তিত্ব প্রমান করেছিলেন তখন ডি ব্রগলি।

সময়টা ছিল তখন কোয়ান্টাম ফিক্সিস নিয়ে। বিজ্ঞানীদের এই নতুন বিষয়ে আগ্রহের সীমা ছিল না। ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রবন্ধটিতে প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তেজস্ক্রিয়তা নীতি ক্লাসিক্যাল পদার্থবিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়াই প্রতিপাদন করা এবং সদৃশ কণার সাহায্যে দশার সংখ্যা গণনার একটি চমৎকার উপায় বর্ণনা করা হয়েছিল। এছাড়াও এই নিবন্ধটি ছিল মৌলিক এবং কোয়ান্টাম পরিসংখ্যানের ভিত্তি রচনাকারী।

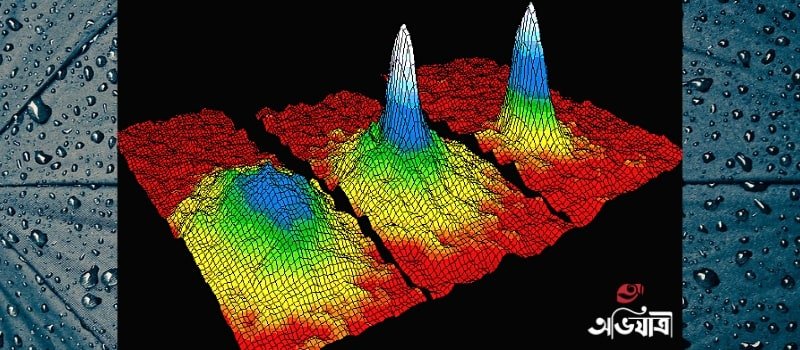

বোস-আইনস্টাইন কনডেনসেট

বসুর ভুল থেকে এমন একটা ভিত্তি রচিত হবে তার কারণ ছিল অনেকটা এরকম, একটি ফোটনকে আর একটি ফোটন থেকে আলাদা করা যায়নি তখনো। কাজটি ছিল কঠিন। তাই দুইটি ফোটনের একদম একই শক্তি ভাবাটা যুক্তিযুক্ত ছিল না।

কাজেই দুইটি মুদ্রার একটি ফোটন আর একটি বোসন হয় তবে দুইটি হেড হওয়ার সম্ভাবনা হবে এক তৃতীয়াংশ। বসুর ভুল এখন বোস-আইনস্টাইন সংখ্যাতত্ত্ব নামে পরিচিত। আইনস্টাইন এই ধারণাটি গ্রহণ করে প্রয়োগ করলেন পরমাণুতে। এই থেকে পাওয়া গেল নতুন প্রপঞ্চ, যা এখন বোস-আইনস্টাইন কনডেনসেট নামে পরিচিত।

হিগস-বোসন কণা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে তিনি পদার্থ বিদ্যার প্রধান অধ্যাপক হন। আর সায়েন্স ফ্যাকাল্টির ডিন হিসেবে নিযুক্ত হন। বয়স তখন মাত্র ৩৪। এরপর ভারতে একই ভাবে অনেক পুরষ্কার আর সম্মাননায় সমাদৃত হয়েছেন।

ঈশ্বরকণা নামে সম্প্রতি যে কণাটি আবিষ্কার হয় তার আরেক নাম হিগস–বোসন কণা। যার নাম করণ করা হয় বসুর নামে। এই কণা নিয়ে গবেষণার জন্য ২০১৩ সালের পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী পিটার হিগস ও বেলজিয়ামের ফ্রাঁসোয়া আঁগলার। আর তা সম্ভব হয়ছিলেন বসুর জন্যেই।

আর তার কৃতজ্ঞতা স্বরুপ তারা কণাটির নাম করণ করেন হিগস-বোসন কণা। বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য অনুসন্ধানে তার নামটিও জুড়ে যায়। আইনস্টাইন-বোসন কন্ডেন্সেশন থিওরি নিয়ে কাজ করে অনেকে নোবেল পুরুষ্কার পাচ্ছেন আজকাল।

যেমন দেখা যায় ১৯৮৪, ১৯৯৬, ১৯৯৯ এ পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরষ্কারগুলো যে তত্বের উপর দেওয়া হয় তার জন্যে পরোক্ষভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল আইনস্টাইন–বোসন কন্ডেন্সেশন থিওরি।

অথচ আমরা তাকে রেখে দিয়েছি দরজার আড়ালে। স্কুল কলেজের পাঠ্য বইগুলোতে তাকে নিয়ে কি কিছু আছে?

বিজ্ঞান শিক্ষকের পাশাপাশি সঙ্গীতপ্রেমী

সত্যেন বোস শুধু যে শুধু একজন প্রাণ রসহীন পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন তা কিন্তু নয়। তিনি ছিলেন একজন সাংস্কৃতিক মনা মানুষও। সংগীতের প্রতি তাঁর টান ছিল।

এই মানুষ টাকে নিয়ে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন,“A man of genius with a taste for literature and who is a scientist as well”

অনেক লেখক তাকে নিয়ে তাদের বইও উৎসর্গ করেছে। রবীন্দ্রনাথ এর “বিশ্বপরিচয়“, সুধীন্দ্রনাথের “অর্কেস্ট্রা”, অন্নদাশঙ্কর রায় এর “জাপানে ভ্রমনকাহিনী” উল্লেখযোগ্য।

বাঙালী এ জ্ঞানী মানুষ টি ১৯৭৪ সালে পরলোকগমন করেন। অনেকের কাছে সত্যেন বসুর জীবনের গল্প অজানা। পরিশ্রমী এ মানুষটির নিজের দেশ নিজের বাংলা ভাষার প্রতি ছিল অগাধ ভালবাসা।

শেষে তাঁর একটি উক্তি দিয়েই বাংলার প্রতি তাঁর মমত্ববোধের পরিচয় দিয়ে যেতে চাই, “যারা বলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা সম্ভব হয় না, তারা হয় বাংলা জানেন না; নয়তো বিজ্ঞান বোঝেন না।“

Leave a Reply