“স্কুল পালালেই রবীন্দ্রনাথ হওয়া যায় না”

স্কুল জীবনে এই কথাটি শোনার পরে আপনার কি কখনো মনে হয়েছে, আসলে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিভাবে স্কুল পালাতেন? রবীন্দ্রনাথ স্কুল বিমুখ ছিলেন এতো জানা কথা।

ঠাকুর পরিবারের ঐতিহ্য অনুযায়ী মাস্টারমশাই এনে পড়ানো হতো। মাস্টারমশাই যখন প্যারী সরকারের ফার্স্টবুক পড়াতেন তখন তিনি মুখটা লম্বাটে হয়ে হাই তুলতেন, তারপর ঘুমের ভাব, আর তারপর চোখ চুলকানি।

সহপাঠী সতীন যখন চোখে নস্যি ঘষতেন তখন তিনি যেতেন মায়ের কাছে। ঘুমটা কিন্তু আসলে ছিলো মেকি। কারণ ঘুম ধরলে পড়তে হবে না, আর পড়তে না হলেই প্রথমে মায়ের কাছে ভূতের গল্প আর দিদির কাছে রাজকন্যার গল্প শোনার রুটিনে বুদ হতে পারবেন।

ভূতে ভীত রবি ঠাকুর কিন্তু ভূতের গল্প শুনতে খুব পছন্দ করতেন। ঠাকুর পরিবারের ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে যখন তিনি স্কুলে গেলেন তখন যেন আরো অভিজ্ঞ হয়ে উঠলেন কবিগুরু। স্কুলের জুতো ভিজিয়ে রাখতেন পুকুরে। তারপর সেই জুতো পড়ে সারাদিন ঘুরে বেড়ানো।

যাতে অসুখের দেবী ভর করে রবির উপর। এছাড়াও চুল আর জামা ভেজানোর জন্যে কার্তিক মাসে শুয়ে থেকেছেন খোলা ছাদে। কারণ অন্য কিছু নয়, একটু খুশখুশ করে কাশলেই যে স্কুলে যাওয়া মাফ হবে। এমনকি স্কুল ফাঁকি দেওয়ার পন্থায় বদহজমের মিথ্যে অভিনয়ও বাদ দেন এই প্রবাদপুরুষ।

আর একদম শেষ পন্থা ছিলো তার মায়ের আঁচলে লুকানো। ঠিক তখন মা ছেলের হয়ে কাউকে ডেকে বলতেন, ‘আচ্ছা যা, মাস্টারকে জানিয়ে দে, আজ আর পড়াতে হবে না।’

শৈশব যার ছিলো এমন রঙিন তিনিই এরপর লিখেছেন বিষাদের কাব্য, প্রেমের কাব্য, সাংসারিক উত্থান-পতনসহ মানুষের জীবনের ষোলকলার সব কিছু নিয়ে। মানুষের জীবনের কোন পরতে রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করেননি এমনটা সত্যিই মেনে নেওয়া কষ্টসাধ্য।

অভিযাত্রীতে আজ আলোচনা করবো রবীন্দ্রনাথের জানা-অজানা নানান বিষয় নিয়ে।

উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথ তার ৮০ বছরের জীবনে লিখেছেন এক হাজারের মত কবিতা, ২৪ টি নাটক-নাটিকা-গীতিনাট্য, ৮ খন্ডে ছোটগল্প, ৮টি উপন্যাস, ২৫০০-র বেশি গান, ২০০০এর বেশি ড্রয়িং।

প্রতিটা লেখাতে ছিলো একেকটি প্রেক্ষাপট। তাই আমরা শুধু ব্যক্তিগত রবীন্দ্রনাথ থেকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ হবার যাত্রাটুকুতে আপনাকে নিয়ে যাবো।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী | এক মহাপুরুষের গল্প

বাংলা সাহিত্যের এই মহাপুরুষের জন্ম ১৮৬১ সালে। তাঁর পিতা ব্রাহ্ম ধর্মগুরু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মা সারদাসুন্দরী দেবী। তিনি তাঁর বাবা-মায়ের ১৪তম সন্তান। বাবার ছিলো ভ্রমণের নেশা।

আর কবির মায়ের মৃত্যু হয় ১৯০৫ সালে কবির বয়স যখন মাত্র ১৪ বছর। তাই বলা যায় তিনি বড় হয়েছিলেন ভাই-ভাবি আর বাড়ির ভৃত্যদের কাছে।

কলকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে রবীন্দ্রনাথের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয়। এর পরে আসেন বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত নর্মাল স্কুলে। সেখানেই তাঁর বাংলা শিক্ষার ভিত্তি তৈরি হয়। সবশেষে তাঁকে সেন্ট জেভিয়ার্সে ভর্তি করা হয়। কিন্তু অনিয়মিত উপস্থিতির জন্য তাঁর স্কুলে পড়া বন্ধ হয়ে যায়।

তবে বাড়িতে বসে পড়াশোনা চলতে থাকে। এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে ১৮৭৩ সালে। তিনি পিতার সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণ করেন। পথে কিছুদিন অতিবাহিত করেন মহর্ষি প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে।

সেই প্রথম কবি নগরের বাইরে প্রকৃতির বৃহৎ অঙ্গনে পা রাখেন। এই যাত্রায় পিতার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের আদর্শ তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। হিমালয়ের নির্জন বাসগৃহে তিনি পিতার কাছে সংস্কৃত পড়তেন।

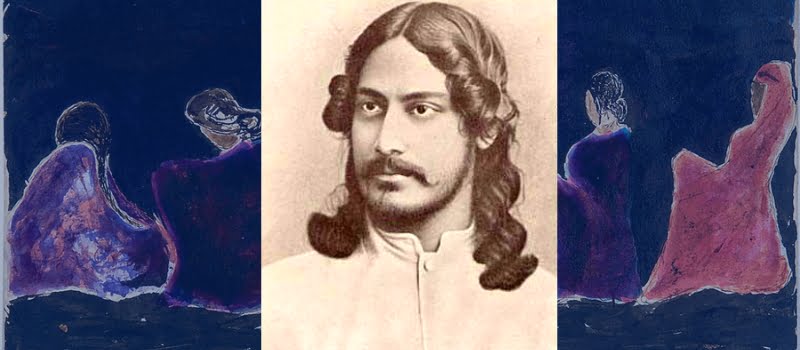

যৌবনের রবীন্দ্রনাথ

হিমালয় থেকে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ যৌবনে পদার্পণ করেন। এরপর থেকে তাঁর শিক্ষা ও সাহিত্যচর্চা অনেকটাই বাধাহীন হয়। এ সময় গৃহশিক্ষকের নিকট তাঁকে পড়তে হয় সংস্কৃত, ইংরেজি সাহিত্য, পদার্থবিদ্যা, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, প্রাকৃতবিজ্ঞান প্রভৃতি।

এর পাশাপাশি চলতে থাকে ড্রয়িং, সঙ্গীতশিক্ষা এবং জিমন্যাস্টিকস। নিয়মিত স্কুলে যাওয়া বন্ধ হলেও কবির সাহিত্যচর্চা অব্যাহত থাকে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত কবিতা “অভিলাষ” তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ সালে।

তবে অনেকের মতে “ভারতভূমি” বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর দ্বিতীয় মুদ্রিত কবিতা “প্রকৃতির খেদ” প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সালে। এ দুটি কবিতা তিনি পড়েছিলেন ঠাকুরবাড়ির বিদ্বজ্জন সভায়।

সে সময় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যয়নের মধ্যেই নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। একই সঙ্গে চলে সাহিত্যচর্চাও। ১৮৭৫ সালে জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব পত্রিকায় তাঁর “বনফুল” এবং ১৮৭৮ সালে ভারতী পত্রিকায় “কবি-কাহিনী” ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে।

ভারতী পত্রিকা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত হতো। জ্ঞানাঙ্কুর সাহিত্যপত্রে সেকালের বিখ্যাত লেখকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ স্থান পেয়েছিলেন। এর অন্যতম কারণ হিন্দুমেলায় পঠিত তাঁর কবিতা ‘হিন্দুমেলার উপহার’।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথের অনাগ্রহ এবং ইংল্যান্ড গমন

প্রচলিত শিক্ষাধারার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনাগ্রহ দেখে তার মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলেতে পাঠানোর প্রস্তাব করেন। ১৮৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ইংল্যান্ড যান।

সেখানে কিছুদিন ব্রাইটনের একটি পাবলিক স্কুলে এবং পরে লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে তিনি পড়াশোনা করেন। তবে এ পড়াও তার সম্পূর্ণ হয়নি। দেড় বছর অবস্থানের পর তিনি দেশে ফিরে আসেন। এই দেড় বছর তিনি সে দেশের সমাজ ও জীবনকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করেন।

এর প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতীতে ১৮৮১ সালে প্রকাশিত তাঁর ইউরোপ-প্রবাসীর পত্রতে। রবীন্দ্রনাথ ইংল্যান্ড থেকে কোন ডিগ্রি বা প্রশিক্ষণ না নিলেও সেখানে তাঁর প্রতিভা বিকাশের পথ খুঁজে পেয়েছিল। সে দেশের সঙ্গীত বিষয়ে অসীম কৌতূহল নিয়ে তিনি নিজের মতো করে পড়াশোনা করেন।

এর ফলে দেশে ফিরেই তিনি রচনা করেন গীতিনাট্য বাল্মীকিপ্রতিভা, ১৮৮১ সালে। এতে তিনি স্বরচিত গানের সঙ্গে পাশ্চাত্য সুরের মিশ্রণ ঘটান। ঠাকুরবাড়ির “বিদ্বজ্জন সমাগম” উপলক্ষে বাল্মীকিপ্রতিভার অভিনয় হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই অভিনয় করেন বাল্মীকির চরিত্রে।

তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা অভিনয় করেন সরস্বতীর ভূমিকায়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম অভিনয় ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের “এমন কর্ম আর করব না” নাটকে অলীকবাবুর ভূমিকায়। বাল্মীকিপ্রতিভা রচনার সময় থেকে কবি সম্পূর্ণভাবে গান ও কাব্যরচনায় মনোনিবেশ করেন।

পরে তিনি ১৮৮২ সালে সন্ধ্যাসংগীত এবং ১৮৮৩ সালে প্রভাতসংগীত রচনা করেন। এ সময়ের অনুভূতি কবির জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা; জীবনস্মৃতিতে তিনি তা ব্যক্ত করেছেন। তখন তিনি সদর স্ট্রিটের বাড়িতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে থাকতেন।

একদিন সূর্যোদয়ের মুহূর্তে আকস্মিকভাবেই তাঁর মধ্যে জেগে ওঠে এক দিব্যপ্রেরণা, যার ফলে জগৎ, প্রকৃতি ও মানুষ- সবকিছু তাঁর চোখে এক বিশ্বব্যাপী আনন্দধারায় প্লাবিত বলে মনে হয়। এই অলৌকিক অনুভূতিরই বহিঃপ্রকাশ তাঁর বিখ্যাত কবিতা “নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ” কবিতায়।

হঠাৎ করেই আত্মকেন্দ্রিক জগৎ থেকে মুক্তি পেয়ে কবি এসে দাঁড়ান মানুষের জগতে। এখান থেকেই রবীন্দ্রপ্রতিভার সত্যিকার স্ফূরণ ঘটে। তিনি একে একে রচনা করেন ছবি ও গান (১৮৮৪), প্রকৃতির প্রতিশোধ (১৮৮৪), কড়ি ও কোমল (১৮৮৬), মায়ার খেলা (১৮৮৮) ও মানসী (১৮৯০) কাব্য। পাশাপাশি লেখেন গদ্যপ্রবন্ধ, সমালোচনা, উপন্যাস প্রভৃতি। এ সময়ই রচিত হয় তাঁর প্রথম দুটি উপন্যাস ‘বউ ঠাকুরানীর হাট’ (১৮৮৩) ও ‘রাজর্ষি’ (১৮৮৭)।

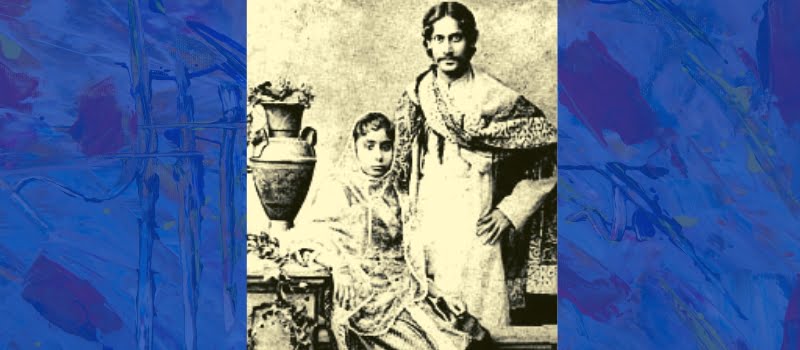

বিয়ে এবং দাম্পত্য জীবনে রবীন্দ্রনাথ

১৮৮৩ সালের ৯ ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হয় মৃণালিনী দেবী রায়চৌধুরীর সঙ্গে। তিনি বাংলাদেশের খুলনার বেণীমাধব রায়চৌধুরীর মেয়ে। রবীন্দ্রনাথ ও মৃণালিনী দেবীর দুই পুত্র এবং তিন কন্যা ছিল।

বিয়ের অল্পকাল পরেই পিতার বিপুল কর্মের কিছু দায়িত্ব এসে পড়ে রবীন্দ্রনাথের ওপর। তিনি ছিলেন মহর্ষির আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক। ব্রাহ্মসমাজে তখন নানারকম দ্বিধা ও অনিশ্চয়তা বিরাজ করছিল। সে যুগের কলকাতার ধর্মান্দোলনের সময় তরুণ রবীন্দ্রনাথ নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন।

পরে রবীন্দ্রনাথের জীবনে শুরু হয় আর এক অধ্যায়। ১৮৯০ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিতীয় বার বিলেত যান একমাসের জন্য। অক্টোবর মাসে ফিরে আসার পর, পিতার আদেশে তাঁকে জমিদারি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। এই দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্ম বিচিত্র পথ খুঁজে পায়।

এতদিন তিনি যে কাব্য, নাটক আর উপন্যাস লিখেছেন, তার সবই ছিল ভাবমূলক এবং বিশুদ্ধ কল্পনার বস্ত্ত। এবার তিনি লোকজীবনের কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ পান এবং অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে দরিদ্র মানুষের সাধারণ জীবন পর্যবেক্ষণ করেন। কবি কল্পনার জগৎ থেকে নেমে আসেন বাস্তব পৃথিবীর প্রত্যক্ষ জীবনে।

ফলে রচিত হয় বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ গল্পগুচ্ছের গল্পগুলি। এছাড়া উত্তর ও পূর্ববঙ্গের প্রকৃতি অপরূপ রূপে প্রতিভাত হয় তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লেখা পত্রে, যেগুলি ছিন্নপত্র ও ছিন্নপত্রাবলী নামে সংকলিত হয়।

জীবনের এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ জমিদারি তদারকি উপলক্ষে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান শাহজাদপুর, পতিসর, কালিগ্রাম ও শিলাইদহে ঘুরে বেড়ান। এই সূত্রেই শিলাইদহে গড়ে ওঠে একটি কবিতীর্থ।

পদ্মায় নৌকায় চড়ে বেড়ানোর সময় পদ্মানদী, বালুচর, কাশবন, সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত, দরিদ্র জীবন এবং সেখানকার সাধারণ মানুষের হৃদয়লীলা কবিকে গভীরভাবে আলোড়িত করে, যা এ পর্বের গল্পে ও কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে।

রবীন্দ্রজীবনের এ পর্বকে কোনো কোনো সমালোচক চিহ্নিত করেছেন সাধনাপর্ব হিসেবে। দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র সুধীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় তখন “সাধনা” পত্রিকা প্রকাশিত হতো। রবীন্দ্রপ্রতিভার পূর্ণ দীপ্তির বিচ্ছুরণ ঘটায় এই সাধনা পত্রিকা। এ পত্রিকায় তিনি ছোটগল্প ও প্রবন্ধ লিখতেন।

তাঁর শিক্ষাবিষয়ক মতামত এবং রাজনৈতিক আলোচনা-সম্বলিত লেখা ওই পত্রিকাতেই ছাপা হতো। শিক্ষা ও রাজনৈতিক বিষয়ে কবির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ। ১৮৯২ প্রকাশিত “শিক্ষার হেরফের” প্রবন্ধে তিনি বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার প্রস্তাব দেন।

রাজনীতি এবং রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ সবসময়ই গঠনমূলক কাজের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। নিজের জাতি, সমাজ ও দেশকে উত্তমরূপে জানা, বৃহত্তর মানবিক নীতিবোধ দিয়ে নিজেদের সংশোধন করে চলা এবং বিদেশি শাসকের ভিক্ষার দানে নির্ভরশীল না থেকে আত্মশক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে ওঠা এসবই ছিল তাঁর প্রবন্ধমালার মূল বক্তব্য।

এ সময়ের প্রবন্ধে একদিকে ফুটে ওঠে বাঙালি সমাজের নানা দিক নিয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা, আর অন্যদিকে ভারতের ঐতিহ্য, তার আধ্যাত্মিক প্রকৃতি এবং ঐক্যসাধনার ধারার স্বরূপ।

‘সোনার তরী’, ‘চিত্রা’, ‘চৈতালি’, ‘কল্পনা’, ‘ক্ষণিকা’, ‘কথা ও কাহিনী’ কবির শিলাইদহ পর্বের রচনা। এ পর্বে কবিতায় জীবনের বাস্তব চিত্র এবং সৌন্দর্যবোধ, বর্তমান কাল ও প্রাচীন ভারত, সমকালীন সমাজ ও ইতিহাসের মহৎ আত্মত্যাগের কাহিনী একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ কখনও সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হননি, তবে সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্নও রাখেননি; বরং তিনি ছিলেন স্বাদেশিকতার বরেণ্য পুরুষ। ১৮৯৬ সালে কলকাতায় যে কংগ্রেস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, ‘বন্দে মাতরম্’ গান গেয়ে রবীন্দ্রনাথ তার উদ্বোধন করেন।

মহারাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর তিলক যে শিবাজী উৎসবের প্রবর্তন করেন, তারই প্রেরণায় কবি রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা ‘শিবাজী উৎসব’। সাধনা, বঙ্গদর্শন ও ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত নানা প্রবন্ধে তিনি তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গের তীব্র বিরোধিতা করেন। “বঙ্গদর্শন” পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে কবি তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন।

সে সময় কবির স্বদেশ পর্বের বেশকিছু উল্লেখযোগ্য গান রচিত হয়। তাঁর দুটি গান বাংলাদেশ ও ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা লাভ করে। ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি’ বাংলাদেশের এবং ‘জন গণ মন’ ভারতের জাতীয় সঙ্গীত।

এ সময় রবীন্দ্রনাথ দেশ ও সমাজকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার বিস্তৃত কর্মসূচি তুলে ধরেন ১৯০৪ সালে প্রকাশ হওয়া তাঁর বিখ্যাত “স্বদেশী সমাজ” প্রবন্ধে। এতেই তিনি পল্লিসংগঠন সম্পর্কে গঠনাত্মক কার্যপদ্ধতি, লোকশিক্ষা, সামাজিক কর্তৃত্ব, সমবায় প্রভৃতি জনসেবার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

প্রকৃতপক্ষে তাঁর পল্লিসংগঠনমূলক কাজের সূত্রপাত ঘটে শিলাইদহে বসবাসকালে। দরিদ্র প্রজাদের দুর্দশা লাঘবের জন্য তিনি বেশকিছু কর্মসূচি চালু করেন, যার মধ্যে ছিল শিক্ষা, চিকিৎসা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, সড়ক নির্মাণ ও মেরামত, ঋণের দায় থেকে কৃষকদের মুক্তিদান প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনকে সমর্থন করলেও উগ্র জাতীয়তাবাদ কিংবা সন্ত্রাসবাদকে কখনও সমর্থন করেননি।

১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ ছেড়ে চলে যান শান্তিনিকেতনে। ইতিপূর্বে ১৮৯২ সালে দেবেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে একটি মন্দির স্থাপন করেন। তখন থেকেই সেখানে প্রবর্তিত হয় ৭ পৌষের উৎসব ও মেলা।

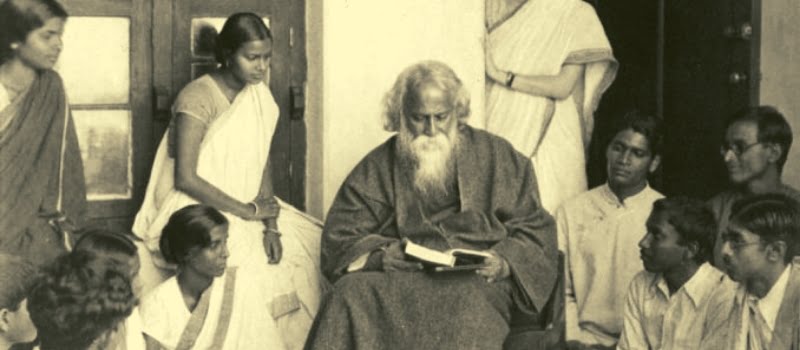

১৯০১ সালের ডিসেম্বর মহর্ষির অনুমতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে একটি স্কুল স্থাপন করেন। সেকালে এর নাম ছিল ব্রহ্মচর্যাশ্রম, পরবর্তী পর্যায়ে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়। ওই বিদ্যালয়ই আরও পরে রূপান্তরিত হয় বিশ্বভারতীতে। রবীন্দ্রনাথের জীবনের এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়।

পাঁচজন ছাত্র নিয়ে ওই বিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ ছিলেন ওই বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্র। কবির স্ত্রী মৃণালিনী দেবী ছাত্রদের দেখাশোনা করতেন।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের জীবনযাত্রা ছিল প্রাচীন ভারতীয় তপোবনের আদর্শে পরিচালিত। গুরু-শিষ্যের নিবিড় সাহচর্যে সরল অনাড়ম্বর জীবন। এই ব্রহ্মচর্যাশ্রম পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের প্রধান সহায়ক ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়- একজন রোমান ক্যাথলিক বৈদান্তিক সন্ন্যাসী।

ব্রহ্মবান্ধবই সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথকে “বিশ্বকবি” অভিধা দিয়েছিলেন। প্রচলিত শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে কবির অসন্তোষ ছিল শৈশব থেকেই। তাই দীর্ঘকাল ধরে তাঁর মনের মধ্যে যে জীবনমুখী আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থার কল্পনা বিরাজমান ছিল, তাকেই বাস্তবে রূপায়িত করেন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।

এই বিদ্যালয়কে তিনি একটি আদর্শ বিদ্যাপীঠরূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ের বিশ্বভারতীর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন বিশ্বের প্রতি ভারতের আতিথ্য, ভারতের চর্চা, ভারতের নিষ্ঠা এবং মানবপ্রেম। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় স্বদেশী যুগের সূচনায় এবং তা বিশ্বভারতীতে পরিণত হয় প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে বিশ্বমৈত্রীর সংকল্প নিয়ে।

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে রবীন্দ্রনাথ বারবার নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। ১৯০২ সালে কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হয়। এর কয়েক মাসের মধ্যে কন্যা রেণুকা মারা যান। ১৯০৫ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দেহত্যাগ করেন এবং ১৯০৭ সালে মৃত্যু ঘটে কবির কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের।

এতগুলি মৃত্যুর শোক রবীন্দ্রনাথকে বিহবল করে তুললেও তিনি শান্তচিত্তে আশ্রমের দায়িত্ব পালন করে যান। পারিবারিক বিপর্যয়ের সঙ্গে সে সময় কবি চরম অর্থসঙ্কটে পড়েন। কিন্তু সমস্ত সঙ্কট থেকে উত্তরণের এক মহাশক্তি তাঁর মধ্যে ছিল। তাই তাঁর কর্মযজ্ঞে ছেদ পড়েনি, থেমে থাকেনি সাহিত্যসাধনা।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনে শান্তিনিকেতন পর্বের ছাপ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সময়ে রচিত নৈবেদ্য কাব্য এবং নানা প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতের ধ্যান ও তপস্যার রূপ ফুটে ওঠে।

‘চোখের বালি (১৩০৯ বঙ্গাব্দ)’, ‘নৌকাডুবি (১৩১৩ বঙ্গাব্দ)’ এবং ‘গোরা (১৩১৬ বঙ্গাব্দ)’ উপন্যাসে একদিকে জীবনের বাস্তবতা, মনস্তত্ত্ব এবং অন্যদিকে স্বদেশের নানা সমস্যার চিত্র তুলে ধরেন তিনি। তবে এ পর্বে রবীন্দ্রমানসের একটি মহৎ দিক-পরিবর্তন ঘটে। জাতিগত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে চিরন্তন ভারতবর্ষকে কবি এখানেই আবিষ্কার করেন।

একদিকে ভারতবর্ষের জাতীয় প্রকৃতি ও তার ইতিহাসের ধারা কবির কাছে হয়ে ওঠে গভীর অর্থবহ, আর অন্যদিকে অধ্যাত্মভাবনায় তাঁর চিত্ত ধাবিত হয় রূপ থেকে অরূপের সন্ধানে। এই অনুভূতিরই প্রকাশ ‘খেয়া ও গীতাঞ্জলি’ কাব্য এবং ‘রাজা’ ও ‘ডাকঘর’ নাটক।

এ পর্বে দুঃখ ও মৃত্যুর তত্ত্বকে কবি জীবনের তত্ত্বে অর্থান্বিত করে তোলেন। গীতাঞ্জলি কাব্যের কিছু কবিতা কবির শিলাইদহে থাকাকালে রচিত, তবে অধিকাংশই শান্তিনিকেতনে লেখা। গানগুলি লেখার পর তিনি ছাত্রদের দিয়ে গাইয়ে শুনতেন।

জ্যোৎস্না রাতে খোলা আকাশের নিচে ছেলেরা দলবদ্ধ হয়ে গানগুলি গাইত। কবির শেষ বয়সের প্রায় সব নাটকই শান্তিনিকেতনে রচিত। ছাত্ররাই এতে অভিনয় করত। গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যগুলি ঋতুভিত্তিক উৎসবের জন্য তিনি রচনা করতেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্কুল পালালেও একসময় কিন্তু নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং নিজের সাহিত্য কর্মকে ছড়িয়ে দিয়েছেন ভারতবর্ষে। তিনি মহান হিসেবে সবার কাছে পরিচিত হয়ে থাকবেন সবসময়।

Leave a Reply